もう一度おさらいしてみよう。研修企画の初めから終わりまで。

自分の知識の整理という意味で研修企画の概要をおさらいしてみました。

<研修設計の重要>

研修設計は、単に教材を作成するだけではなく、プロジェクト管理の手法としても重要です。効果的な研修を実施するためには、プロジェクトの規模、範囲、複雑さ、関係者の経験や能力、予算、リソース、タイムライン、学習ニーズの重要性と緊急性など、様々な要素を考慮する必要があります。

1.研修設計のプロセス

研修設計は、一般的によく利用されているADDIE(分析、設計、開発、実施、分析)の順に従って解説します。

1.分析フェーズ

研修の対象者、コンテンツ、提供方法に関する情報を収集し、学習ニーズと要件を特定します。

①研修の目的を明確化し、達成可能な目標を設定します。

②対象となる学習者の特性(知識レベル、経験、学習スタイルなど)を分析します。

③研修で扱うコンテンツの内容、範囲、深さを決定します。

④研修の実施方法(対面式、オンラインなど)と、使用する教材やツールを検討します。

⑤予算、リソース、スケジュールなどを設定します。

分析フェーズは、研修設計の土台を作る重要な段階であり、ここで収集した情報が、その後の設計・開発・実施・評価のすべてのフェーズに影響を与えます。ここで注意しなければいけないのは、初めから研修の実施ありきで分析をしてはならないということです。研修はあくまでも一つの手段であり、時によっては他の手段のほうがよりニーズにあっていることもあります。

分析フェーズの目的は、目的、対象者、ニーズ、そしてそれらを達成するための要件を明確に把握することです。この目的を達成するために、分析フェーズでは、以下の項目について詳細な分析を行う必要があります。

(1)目的

●最終的にどのような成果を達成したいのかを明確にする。

漠然とした目標ではなく、具体的で測定可能な目標を設定することが重要です。

●目的は、組織全体の目標や戦略と整合性が取れている必要がある。

研修が組織の目標達成にどのように貢献するのかを明確にすることで、研修の必要性や重要性を関係者に理解してもらうことができます。

《例》

目標: 営業チームの成約率を向上させる。

研修目的: 営業担当者が、顧客のニーズを的確に把握し、最適な商品・サービスを提案できるコミュニケーションスキルを習得する。

(2)対象者分析

●研修の対象となる人々の属性、知識レベル、スキル、経験、学習スタイル、モチベーションなどを分析する。

対象者によって、研修の内容や方法を調整する必要があるため、詳細な分析が重要です。

●研修に対する期待やニーズ、研修によって解決したい課題などを把握する。

アンケートやインタビューなどを実施することで、対象者のニーズを直接的に把握することができます。

《例》

属性: 新入社員、中途入社社員、経験豊富な社員など

知識レベル: 専門知識の有無、基礎知識の理解度など

スキル: コミュニケーションスキル、プレゼンテーションスキル、問題解決スキルなど

経験: 業界経験、職務経験など

学習スタイル: 講義形式、体験型学習、オンライン学習など

モチベーション: 研修への参加意欲、学習意欲など

(3)ニーズ

●研修の必要性を明確化し、その根拠となるデータや情報を収集する。

具体的な問題点や課題を分析し、研修によってどのような改善効果が期待できるのかを明確にする必要があります。

●研修で扱うべき内容を特定し、必要な知識・スキル・態度を定義する。

対象者の現状と目標とする状態を比較し、ギャップを埋めるために必要な研修内容を明確にする必要があります。

《例》

問題点: 営業担当者の顧客対応スキルが低く、顧客満足度が低下している。

課題: 営業担当者が顧客のニーズを的確に把握できていない。

研修内容: 顧客ニーズの把握方法、ヒアリングスキル、コミュニケーションスキル、プレゼンテーションスキルなど

(4)要件

●研修を実施するために必要な資源(予算、時間、人員、施設、機材など)を特定する。

研修の規模や内容、対象者数などを考慮し、必要な資源を事前に見積もっておきます。

●研修の実施環境(場所、時間帯、オンライン/オフラインなど)を検討する。

対象者の状況や研修の内容に合わせて、最適な実施環境を選択する必要があります。

●研修の効果を測定するための評価方法を検討する。

研修の目標達成度を測るために、どのような評価指標を設定し、どのような方法で評価を行うのかを事前に決めておきましょう。

《例》

予算: 研修費用、教材費、講師謝礼など

時間: 研修時間、準備時間、評価時間など

人員: 講師、スタッフ、サポート要員など

施設: 会議室、研修室、オンライン会議システムなど

機材: パソコン、プロジェクター、マイク、カメラなど

(5)既存資料の確認(既存カリキュラムやコースを改訂する場合)

●以前のバージョンの内容と結果を分析し、成功と失敗の要因を把握する。

過去の研修資料をレビューすることで、改善点や注意点などを事前に把握することができます。

●関係者から情報収集を行い、過去の研修に関する意見や要望を聞き取る。

以前の研修に関わった講師やスタッフ、研修を受講した人々などから、具体的な意見や要望を収集することで、より効果的な研修設計に繋げることができます。

《例》

成功要因: 研修内容が実践的だった、講師の説明が分かりやすかった、グループワークが活発だったなど

失敗要因: 研修時間が短すぎた、内容が難しすぎた、評価方法が適切ではなかったなど

分析フェーズは、情報を収集し、整理し、分析するプロセスであり、時間と労力を要する作業です。しかし、この段階を疎かにすると、その後のフェーズで問題が発生したり、研修の効果が低くなってしまう可能性があります。

分析フェーズで収集した情報は、文書化し、関係者間で共有することで、認識の共有を図り、スムーズな研修設計を進めることができます。

2.設計フェーズ

分析フェーズで得られた情報に基づいて、研修の具体的な設計を行います。

①明確で簡潔な学習目標を作成します。

②研修で扱うコンテンツを整理し、コースのアウトラインを作成します。

③各コンテンツの提供に必要な時間を見積もります。

④学習を促進するための教材、指導方法、評価方法などを決定します。

⑤最終的な設計書、プロトタイプ、プロジェクト計画を作成します。

《設計フェーズでやるべきこと》

設計フェーズは、分析フェーズで集めた情報に基づいて、具体的な研修プログラムをデザインする段階です。このフェーズでは、研修の目標を達成するために、どのような内容を、どのような方法で、どのような順番で学習者に提供するかを具体的に決めていきます。

設計フェーズのアウトプットは、研修の実施や評価のための設計図となる「設計書」です。設計書には、研修の構成や形式、指導戦略、評価方法などが詳細に記述されます。

設計フェーズでやるべきことは、以下の通りです。

(1)研修目標の設定

分析フェーズで特定した研修ニーズに基づき、学習者が研修を通して何を習得すべきかを明確に定義します。

●学習目標は、具体的、測定可能、達成可能、関連性があり、時間制約がある (SMART)ように設定する必要があります。

●ブルームの分類法などを参考に、それぞれ目標を立てます。たとえば覚えておくべき事柄や理解すべきアイデア、それをつかった応用など、時間などの制約も考慮してどこまでを研修で扱うのか明確にします。

・覚える:詳細と一般的な事柄を思い出す

・理解する:アイデアや概念を説明する

・応用する:別の場面で情報を利用する

・分析する:問題を細かく捉え、思考する

・評価する:調査結果や結論を正当に判断する

・創造する:新しく作品を開発・制作する

●コンテンツの選定と構成: 学習目標を達成するために必要なコンテンツを選定し、学習しやすいように論理的な順番で構成します。

●既存の資料を活用できる場合は、それを基に改訂・加筆修正を行います。

●新たに資料を作成する必要がある場合は、対象者にとって分かりやすく、興味関心を引くような内容と形式にする必要があります。

(2)指導戦略の決定

学習内容を効果的に伝えるために、どのような指導方法を採用するかを決定します。

講義形式、グループワーク、ケーススタディ、ロールプレイング、シミュレーション、eラーニングなど、さまざまな指導方法があります。対象者の属性、学習スタイル、研修内容などを考慮して、最適な指導方法を組み合わせることが重要です。

(3)教材・コンテンツの決定

研修で使用する教材・コンテンツ(テキスト、プレゼンテーション資料、ワークシート、動画、音声など)を決めます。教材は、学習目標と指導戦略に合わせて作成する必要があり、質の高い教材は学習効果を高めるために不可欠です。プロトタイプを作成することで、デザインに命を吹き込むことができます。

(4)評価方法の決定

学習目標の達成度を測定するために、どのような評価方法を採用するかを決定します。事前テストと事後テスト、知識テスト、スキル評価、観察、自己評価、アンケートなど、さまざまな評価方法があります。評価方法は、学習目標と指導戦略に合わせて選択する必要があり、研修の効果を適切に測定できる方法を選ぶことが重要です。

(5)プロジェクト計画の作成

研修の実施に必要なスケジュール、担当者、予算などを明確化し、プロジェクト計画書を作成します。プロジェクト計画は、関係者間で共有し、共通認識のもとで研修設計を進めることが重要です。

設計フェーズは、研修プログラムの骨組みを構築する重要な段階であり、その後の開発フェーズ、実施フェーズ、評価フェーズの成功を大きく左右します。

《設計フェーズを効果的に進めるためのヒント》

①分析フェーズで収集した情報を十分に活用する。

②学習者の視点に立って、分かりやすく、興味深い研修プログラムをデザインする。

③関係者と積極的にコミュニケーションを取り、意見交換や情報共有を行う。

④研修の目的を常に意識し、それに沿った設計を行う。

3.開発フェーズ

開発フェーズは、設計フェーズで作成された設計書に基づいて、実際に研修プログラムを開発する段階です。このフェーズでは、研修で使用する教材やツールを制作し、研修の実施環境を構築していきます。開発フェーズで作成されるアウトプットは、実際に研修で利用できる「完成版の研修プログラム」です。これは、コンテンツ・プレゼンテーションと学習者アクティビティの2つのカテゴリーに分類されます。

開発フェーズの成果物としては、コンテンツのプレゼンテーション資料(プレゼンテーション資料、ユーザー・インターフェース、メディア、グラフィック、テキスト、アニメーション、オーディオ、ビデオなど)と、学習者アクティビティ(演習、課題、グループワークなど)があります。

(1)開発フェーズでの作業

開発フェーズで行うべき主な作業は、以下の通りです。

①プレゼンテーション層とユーザー・インターフェースの開発:研修の内容を効果的に伝えるためのプレゼンテーション資料や、教材、学習者が使いやすいユーザー・インターフェースを開発します。

②メディア、グラフィック、テキスト、アニメーション、オーディオ、ビデオの制作:研修内容をより魅力的にし、学習効果を高めるために、さまざまなメディアを制作します。

③配信デバイスの最終的な選択:研修を配信するデバイス(パソコン、スマートフォン、タブレットなど)を決定します

(2)学習者アクティビティの開発

練習問題、クイズ、課題、グループワークなどの設計と開発:学習者が研修内容を理解し、定着させるための、さまざまな学習者アクティビティを設計・開発します。

学習者同士、または学習者と講師間のインタラクションを促進する仕組みの導入:研修をより活発化させ、学習効果を高めるために、学習者同士や、学習者と講師の間のインタラクションを促進する仕組みを導入します。

(3)開発プロセスの管理

開発プロセスは、循環的かつ反復的である:開発フェーズでは、プロトタイプを作成し、それを評価・改善するサイクルを繰り返すことで、完成度の高い研修プログラムを開発します。より複雑で大規模なプロジェクトでは、開発プロセスをアルファ版、ベータ版、ゴールド版などの段階に分け、段階的に開発を進めることがあります。

(4)開発ツールの選定と活用

さまざまなコンテンツ開発・提供ツール:今日では、研修プログラムの開発を支援するさまざまなツールが利用可能です。プロジェクトの規模や内容、予算、開発チームのスキルなどを考慮して、適切なツールを選定することが重要です

《開発フェーズを効果的に進めるためのヒント》

●設計書の内容を忠実に反映

設計書の内容をしっかりと理解し、それに基づいて開発を進めることが重要です。

●学習者の視点

常に学習者の視点を忘れずに、学習者が使いやすい、分かりやすい研修プログラムを開発する必要があります。

●関係者とのコミュニケーション

開発チーム内だけでなく、関係者とも積極的にコミュニケーションを取り、意見交換や情報共有を行いながら開発を進めることで、完成度の高い研修プログラムを作成することができます。

4.実施フェーズ

実施フェーズは、開発フェーズで作成された研修プログラムを、実際に学習者に提供する段階です。このフェーズでは、研修がスムーズに進み、学習者が効果的に学習できるよう、事前の準備と当日の運営を適切に行うことが重要です。

《実施フェーズでやるべきこと》

研修環境の整備:研修を実施するための環境を整えます。会場設営、機材の準備、資料の配布など、研修の内容や規模に応じて必要な準備を行います。オンライン研修の場合は、プラットフォームの選択、動作確認、アクセス方法の案内なども行います。

事前説明:研修の目的、内容、スケジュール、注意事項などを学習者に事前に説明します。学習者が研修に臨む心構えができ、スムーズに研修に参加できるようにします。

研修の実施:研修プログラムに沿って、研修を実施します。講師は、研修内容を分かりやすく説明し、学習者の理解を深めるための工夫を凝らします。グループワークやロールプレイングなど、学習者参加型の研修の場合は、ファシリテーションを適切に行い、活発な議論を促します。

質疑応答: 学習者からの質問を受け付け、疑問点を解消します。質問しやすい雰囲気作りが大切です。研修内容の理解を深めるだけでなく、学習者との信頼関係を築く機会にもなります。

フォローアップ: 研修後には、学習内容の復習や、研修で得た知識・スキルを業務に活かすためのフォローアップを行います。アンケートの実施、個別面談、フォローアップ研修など、研修の内容や目的に応じたフォローアップを実施することで、研修効果の持続を高めることができます。

《実施フェーズで注意すべきこと》

時間管理:研修は、時間通りに進めることが重要です。時間配分を適切に行い、時間切れにならないように注意します。

トラブル対応:研修中に機材トラブルや、予期せぬ事態が発生する可能性もあります。事前にトラブル発生時の対応策を検討しておき、冷静に対処できるように備えておくことが大切です。

学習者の反応:研修中は、学習者の反応をよく観察し、理解度や集中度を把握します。必要に応じて、説明方法を変えたり、休憩を入れたりするなど、臨機応変に対応することで、学習効果を高めることができます。

安全確保:研修中は、学習者の安全確保に配慮する必要があります。会場の安全確認、事故発生時の対応など、安全対策を万全に行うことが大切です。

目的の達成:研修の目的を常に意識し、その達成に向けて研修を進めることが重要です。

上記の情報は、提供されたソースに基づいています。 しかし、研修実施に関する詳細な情報や最新の手法については、専門書や関連ウェブサイトなどを参照することをお勧めします。

5.評価フェーズ

様々な角度で研修の効果を評価します。

●研修の満足度

●研修目標の達成度

●研修内容の理解度

●研修後の行動変化

評価結果に基づいて、研修の改善策を検討します。

研修評価は、研修の効果を測定し、改善点を明らかにするために非常に重要です。 研修プログラムの設計、開発、実施の各段階で適切な評価を行うことで、研修の質を高め、組織の目標達成に貢献することができます。

《研修評価のポイント》

研修評価を行う際には、以下のポイントを考慮することが重要です。

(1)評価の目的を明確にする

何のために研修評価を行うのか、その目的を明確にしましょう。研修の効果測定、改善点の抽出、研修プログラムの改善、費用対効果の検証など、目的によって評価方法や指標が変わってきます。例えば、研修後の行動変容を測定したい場合は、研修後の業務における行動観察や上司からの評価などを指標に設定することができます。

(2)評価指標を設定する

評価の目的を達成するために、適切な評価指標を設定する必要があります。研修の内容や目的に合わせて、知識・スキルの習得度、態度変容、行動変容、業務成果への貢献度などを指標として設定することができます。

指標は、できるだけ具体的かつ測定可能なものにすることが重要です。例えば、「研修内容を理解した」という指標よりも、「研修内容に関するテストで80点以上を獲得した」という指標の方が具体的で測定しやすいです。

(3)多様な評価方法を組み合わせる

研修の効果を多角的に評価するために、アンケート、筆記試験、実技試験、行動観察、面談、グループディスカッション、自己評価、他者評価など、さまざまな評価方法を組み合わせることが有効です。

各評価方法には、それぞれメリットとデメリットがあります。例えば、アンケートは多くのデータを集めることができますが、回答者の主観が入りやすいというデメリットがあります。筆記試験は知識の習得度を客観的に評価できますが、応用力や実践力を評価することは難しいです。

(4)研修実施の各段階で評価を行う

研修の効果を最大化するためには、研修実施の各段階で評価を行うことが重要です。

・事前評価: 研修前の知識・スキルレベル、ニーズなどを把握することで、研修内容を調整したり、適切な学習方法を選択したりすることができます。

・中間評価: 研修期間中に理解度や進捗状況を把握することで、必要に応じて研修内容を修正したり、学習者をサポートしたりすることができます。

・事後評価: 研修直後に知識・スキルの習得度や満足度などを評価することで、研修の効果を測定することができます。

・フォローアップ評価: 研修後一定期間経過後に、研修で得た知識・スキルが実際に業務に活かされているか、行動変容が起きているかなどを評価することで、研修の長期的な効果を測定することができます。

(5)評価結果を分析し、研修プログラムに反映する

評価結果を分析し、研修プログラムの改善に活かすことが重要です。研修内容、学習方法、講師の指導方法、研修環境など、改善が必要な点を特定し、次の研修に反映させることで、研修の効果を高めることができます。

《研修評価の注意点》

・評価対象者への負担:評価方法や頻度によっては、評価対象者に大きな負担がかかる可能性があります。評価対象者の負担を最小限に抑えつつ、効果的な評価を行う方法を検討する必要があります。

・評価結果の解釈:評価結果は、さまざまな要因の影響を受ける可能性があるため、注意深く解釈する必要があります。例えば、研修直後の評価では高い評価を得られたとしても、必ずしも研修が長期的な効果を発揮しているとは限りません。

・倫理的な配慮:評価を行う際には、プライバシーの保護など、倫理的な配慮を忘れてはなりません。評価結果を個人の評価に利用したり、不適切な形で公開したりすることは避けるべきです。

2.研修設計のモデル

研修設計には、様々なモデルが提唱されています。代表的なモデルとして、ADDIEモデル、アジャイル開発モデルなどがあります。

●ADDIEモデル

分析(Analysis)、設計(Design)、開発(Development)、実装(Implementation)、評価(Evaluation)の5つのフェーズから構成される、代表的な研修設計モデルです。

●SAM(アジャイル開発)モデル

反復的な開発サイクルを繰り返すことで、変化に柔軟に対応しながら、研修を開発していくモデルです。ラピッドプロトタイピングなどの手法が用いられます。SAMは、ADDIEのような伝統的なモデルが、時間やコストがかかりすぎるという批判に応えるために開発されました。SAMは、より迅速かつ効率的にトレーニングプログラムを開発することを目指しています。

SAMの主な特徴は以下の通りです。

・3つのフェーズ:SAMは、準備、反復設計、反復開発の3つのフェーズで構成されています。各フェーズには、成果物のマイルストーンが設定されています。

・反復的なプロセス:各フェーズでの作業は反復的であり、デザインチームはプロトタイプを作成し、それを繰り返し改善していきます。

・サヴィ・スタート:準備段階の重要な部分であり、ブレーンストーミングイベントを通じて、デザインチームは背景情報を分析し、予備的なデザインアイデアやプロトタイプを生成します。

・プロトタイピング:プロジェクトの初期段階からプロトタイピングを開始し、反復的なプロセスを通じて、プロトタイプを改善していきます。プロトタイプは、最初から完璧である必要はなく、むしろ「早く、ざっくり、頻繁に」作成することが推奨されます。

《各フェーズの詳細》

①準備

このフェーズでは、情報を収集し、プロジェクトの準備を行います。サヴィ・スタートと呼ばれるブレーンストーミングイベントもこの段階で行われます。

②反復設計

プロトタイプを作成し、チームでレビューを行い、デザインを改善します。このフェーズは、必要に応じて何度も繰り返されます。

③反復開発

教育用製品の作成を開始し、デザインプルーフからアルファ版、ベータ版、そして最終的なゴールドリリースへと移行します。この段階でも、反復的な検証と修正が行われます。

SAMは、特に締め切りが迫っている場合やリソースが限られている場合に有効なモデルです。SAMは、継続的なレビュープロセスを通じて、変更が必要な場合に迅速に対応し、予算や時間の超過リスクを制限します。

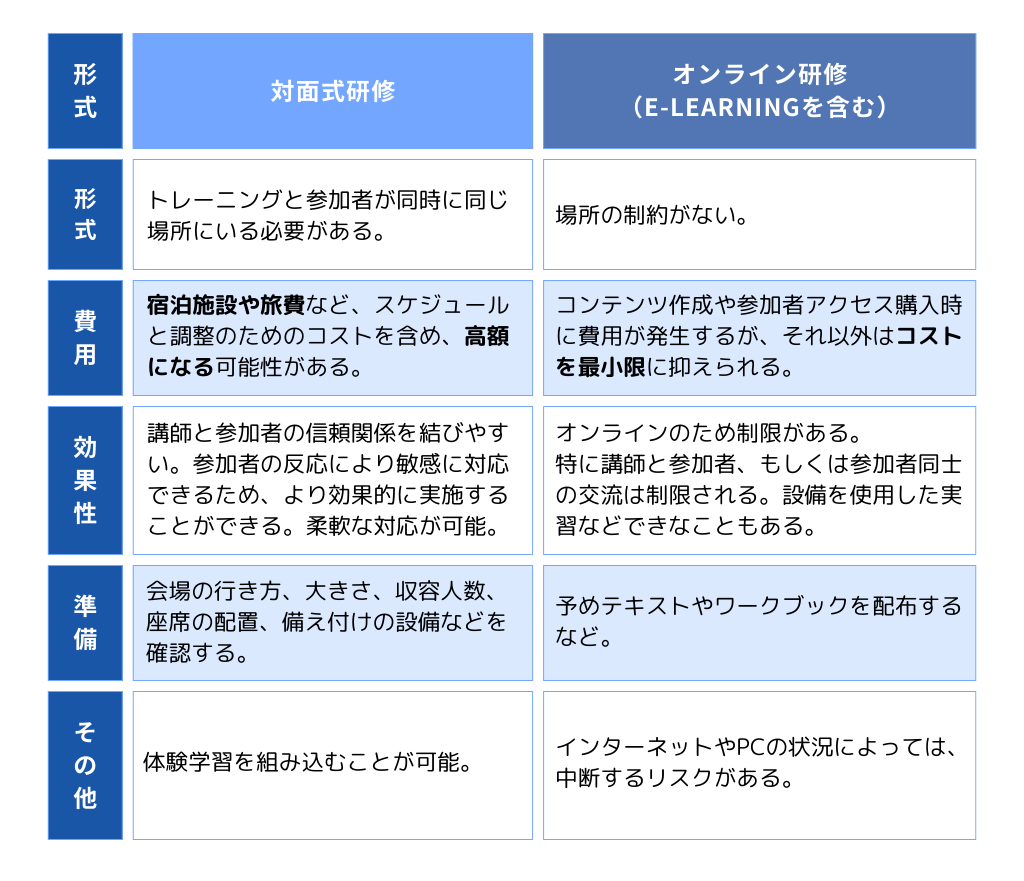

3.研修提供形式

研修は、大きく分けて対面式とオンラインの2つの形式で提供されます。それぞれにメリットとデメリットがあり、研修の目的や内容、対象者、予算などに考慮して最適な形式を選択する必要があります。

(1)対面式研修

講師と学習者が同じ場所に集まり、直接対話しながら学ぶ形式です。

メリット: 双方向性が高い、学習者同士の交流を促進できる、講師による個別指導が可能

デメリット: 時間と場所の制約がある、移動費などのコストがかかる、大人数での実施が難しい

(2)オンライン研修

インターネットを利用して、時間や場所に制約されずに学ぶ形式です。

メリット: 時間と場所の制約がない、自分のペースで学習できる、コストを抑えられる

デメリット: 双方向性が低い、学習意欲を上げるのが少し困難

対面式研修とオンライン研修を比較した表を以下に示します。

E-learning、オンライン講義、対面式研修を組み合わせたようなハイブリットや、研修と学習効果の向上を狙ったコーチングとの組み合わせもあります。時間と予算などの関係でどのような形式にするかを決めますが、数年前よりも大きく自由度が高まっており、利用するためのツールやプラットフォームも使いやすくなっています。重要なのは、どのように学習効果を上げるかであり、そのためには研修提供者のこれらのツールやプラットフォームを使う技量を向上させることも必要になっています。

4.研修企画に関する理論

研修企画に関する理論は多岐にわたり、すべてを理解するのは困難です。本章では、基本的な理論の中から著者が特に基本と考えるものを紹介します。他にも、「ブルームの目標分類学」や「カークパトリックの4段階評価」など、広く引用される理論があります。

1.ID第一原理の概要

ID第一原理(Instructional Design First Principles)は、M・デイビッド・メリルによって提唱された教育設計の理論であり、効果的な学習環境を構築するための基本原則を示しています。この理論は、さまざまなインストラクショナルデザイン理論の共通要素を5つの原理としてまとめたものです。

5つの原理問題(Problem): 学習者に解決すべき具体的な問題を提示し、実際の状況と関連付けることで理解を深めます。

•活性化(Activation): 既存の知識や経験を活用できるようにし、新しい情報をより効果的に学習できるようにします。

•例示(Demonstration): 実例やデモンストレーションを通じて、学習内容を具体的に示します。

•応用(Application): 学習者が新しい知識やスキルを実際に活用できる機会を提供します。

•統合(Integration): 学習した内容を他の知識と結びつけ、実生活に応用できるようにします。

ID第一原理は成人学習者に特に効果的であり、自己主導型学習を促す設計が求められます。また、構成主義に基づいており、学習者が自身の経験を通じて知識を構築することを重視します。他の学習理論(ARCSモデルやガニェの9教授事象など)と組み合わせることで、さらなる学習効果の向上が期待できます。

2.ARCSモデルの概要

ARCSモデルは、ジョン・ケラーによって1983年に提唱された学習意欲向上のためのモデルです。学習者のモチベーションを高め、維持するために必要な4つの要素を示しています。

●ARCSモデルの4要素

•注意(Attention): 視覚的に魅力的な教材やインタラクティブな活動を用いて、学習者の関心を引きます。

•関連性(Relevance): 学習内容が実生活やキャリアにどのように役立つかを示します。

•自信(Confidence): 適切な難易度の課題を提供し、成功体験を積ませることで自信を育みます。

•満足感(Satisfaction): フィードバックや達成感を与えることで、学習意欲を持続させます。

●ARCSモデルの活用

このモデルは、教育現場だけでなく、企業研修や自己啓発の場でも活用されており、学習者のモチベーションを高めるための具体的な戦略のヒントを提供します。

3.ガニエの9教授事象

ガニエの9教授事象は、ロバート・M・ガニェが提唱した教育理論であり、効果的な学習を促進するための9つのプロセス(教授事象)を示しています。

•注意を引く: 興味を引く情報や質問を提示。

•学習目標の提示: 学習内容と目標を明確化。

•前提知識の活性化: 既存の知識を思い出させ、新しい情報と結びつける。

•新しい知識の提示: 情報やスキルを体系的に提供。

•学習の促進: 理解を深めるためのサポート。

•実践の機会: 新しい知識を活用する機会を提供。

•フィードバックの提供: 学習成果に対する具体的なフィードバック。

•パフォーマンスの評価: 理解度やスキルを測定。

•知識の定着: 長期記憶への定着を促す

《研修への応用》

この9つの教授事象は、企業研修や学校教育において、学習効果を最大化するフレームワークとして活用されています。特に、インストラクショナルデザイン(ID)において重要な役割を果たし、学習者の情報処理や記憶定着に役立ちます。この理論は、研修プログラムの設計において、学習者のニーズに応じたカスタマイズが可能であるため、広く採用されています。

5.まとめ

実際には、このプロセスをすべて完全に実行するのは難しいことが多いです。特に、1日や2日といった短期間の研修では、時間や費用の制約があり、すべての手順を踏むのは困難です。一方、長期間の研修であっても、このプロセスが十分に取り入れられていないケースが少なくありません。重要なのは、このプロセスを理解した上で、可能な範囲で各段階を実施することです。

私自身の経験では、初期の分析段階で先入観や既存の方法にとらわれ、学習者のニーズや能力を正確に把握できなかったことが多々ありました。その結果、さまざまな失敗を経験しました。また、設計段階で目標を明確にしなかったため、開発段階で計画がぶれることがありました。特に、自分が設計を担当し、他の人が開発を行う場合、自分の意図が正確に伝わらず、期待した効果を得られないこともありました。さらに、複数人で開発や実施を行う際には、内容が統一されず、成果に影響を与えることもありました。

評価については、研修の効果(例:売上の増加など)を測定するのは確かに難しいですが、研修後に新たな行動が取られたかどうかを確認することは非常に重要です。しかし、現状では多くの研修が実施直後の満足度調査のみで終わり、研修を改善する機会を逃しているのが実態です。

最後に、ここでは詳しく触れませんでしたが、研修を実施する際には多くのテクニックがあります。それに関する書籍も数多く出版されているため、参考にされることをお勧めします。最後に、私がよく使っている書籍を紹介します。

・研修設計マニュアル 鈴木克明著

・インストラクショナルデザインの道具箱101 鈴木克明監修 市川尚・根本順子著

・研修デザインハンドブック 中村文子、ボブ・パイク著

・人前で話す・教える技術 寺沢俊哉著

講師からのメッセージ

関連するテーマRelated Theme

関連記事Related Column

記事がありません